Kirchenführungen

Das neue Jahr startet in Esslingen mit einer neuen Reihe: An jedem dritten Sonntag im Monat jeweils um 15 Uhr werden im Münster St. Paul, offene Themenführungen zu Kunst und Geschichte des ehemaligen Dominikanerklosters und seiner Klosterkirche angeboten.

Die Kurzführungen rücken dabei jedes Mal einen anderen Aspekt in den Mittelpunkt. Es geht um bislang Unbekanntes, um ungelöste Geheimnisse und andere offene Fragen, oder um ein Detail, von dem aus sich der Blick aufs Ganze neu erschließt.

Eine der ältesten erhaltenen Bettelordenskirchen nördlich der Alpen mit ihren ungezählten Geschichten wird dabei zum Spiegel der Spurensuche des Lebens und Glaubens, nicht nur in alten Zeiten.

Jeden Themenspaziergang übernimmt ein Kirchenführer aus dem neu zusammengestellten Team: Thomas Dietz, Peter Frey, Emanuel Gebauer, Thomas Jüttner, Norbert Kindler und Matthias Vetter .

Wir bitten um Anmeldung unter KircheundKunst@stpaul-esslingen.de oder im Münsterpfarramt. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, geben Sie das, was Ihnen die Führung wert ist in den Opferstock beim Judas Thaddäus. Wir verwenden Ihre Gaben zum Erhalt des Münsters.

Die nächsten Themen und Termine sind:

Krippe von Sebastian Osterrieder

Beim Themenspaziergang am 7.1.24 führte Norbert Kindler die Gruppe von 23 Besucher:innen fachkundig durch das Münster und die Weihnachtskrippe von Sebastian Osterrieder.

Seit 1927 wird die Krippe jedes Jahr vor dem ersten Advent aufgebaut und mit Ochs und Esel sowie ein oder zwei Herdentieren belebt. Auch der große Engel ist von Anfang an dabei. Den Grundstock für diese Krippe legte der damalige Stadtpfarrer Eugen Hirsch mit dem Ankauf der Heiligen Familie, einigen Hirten und den drei Königen, den Stall aus Korkeichenrinde baute der damalige Mesner Lauerer.

Wer war der Krippenwasti, und wie hat er diese Figuren gefertigt? Nach einem kurzen Abriss zum Leben des Künstlers führte Norbert Kindler auch in die komplexe Fertigungstechnik ein: Zuerst wird eine Figur komplett oder in Teilen geschnitzt. Dann wird mit einer elastischen Masse eine sogenannte Patrize hergestellt, von der eine Matrize gefertigt wird, die dann als Gussform für die endgültige Figur bzw. ihre Teile dient. Bis zu fünf Exemplare konnten damit gegossen werden, aber häufig jedoch nur eines. Die Rezeptur der Gussmasse blieb geheim. Die Figur wurde anschließend – wenn notwendig – zusammengefügt, mit Stoff bekleidet und bemalt. Osterrieder war mit seinen Figuren so erfolgreich, dass er einen Katalog herausgeben konnte, aus dem sich wohl auch Pfarrer Hirsch inspirieren ließ für die Kirche St. Paul eine Krippe anzuschaffen. 2010 waren die Weihnachtsmarken der Post mit Motiven von Osterrieder Krippen bedruckt. Das dazu passende Begleitheft trug ein Bild der Heiligen Familie aus Esslingen

Unterwegs zu den Heiligen

„Wer bisch au Du“ – Themenspaziergang im Münster St. Paul. Beim Blick auf die ungezählten Heiligengestalten der Kirche gibt es spannende Biografien und Geschichten zu entdecken, so auch beim Erkunden der verschiedenen Heiligenfiguren im Münster St. Paul. Sie waren Zeitzeugen, haben Herausragendes geleistet, ein vorbildliches christliches Leben geführt, sie waren besonders stark im Glauben und sind Fürsprecher für uns Menschen bei Gott. Sie werden von den Gläubigen verehrt und haben eine große Bedeutung im kirchlichen Leben der katholischen Kirche. Ihnen werden Wunder zugeschrieben. Im Taufritus werden in der Allerheiligenlitanei Fürsprecher für den Täufling angerufen. Viele Volksbräuche ranken sich um das Leben und Wirken der jeweiligen Heiligen. Beim Rundgang durch die Kirche erzählt Kirchenführer Matthias Vetter interessante und fesselnde Geschichten aus dem Leben und Wirken der dargestellten Heiligen. Aber wer ist wer? Woran können wir sie sicher erkennen? Die Heiligen werden in der bildlichen Darstellung mit Attributen versehen. Es kann sich dabei um Kleidung und Gegenstände handeln oder um die Art ihres Martyriums. Zu sehen sind im Münster der heilige Josef - Ziehvater von Jesus, Paulus von Tarsus - Namenspatron der Kirche, Judas Thaddäus - angerufen in unlösbaren Notlagen, Albertus Magnus - der große Universalgelehrte der Dominikaner, Antonius von Padua - unter anderem Schutzpatron der Liebenden und der Ernte. Im Altar von Rückriem befinden sich Reliquien des Heiligen Clemens und der Heiligen Felicitas.

Wenn Steine reden könnten,...

…was würden sie uns wohl erzählen? Beim Themenspaziergang „die Dominikaner als Baumeister“ am vergangenen Sonntag führte Kirchenführer Thomas Jüttner die interessierten 27 Teilnehmenden in einem fesselnden Vortrag in die Bauwerke der drei eindrucksvollen dicht nebeneinanderstehenden gotischen Kirchen in Esslingen ein. Alle drei, die Stadtkirche St. Dionys, die Frauenkirche und das Münster St. Paul wurden etwa zur selben Zeit erbaut, sie sind ähnlich und zeigen doch auch Unterschiede in ihrer Architektur und Konzeption: hier die mächtige Stadtkirche, mit zwei eindrucksvollen Türmen, großem Chor und langem Schiff, war ab 1213 im Besitz des Domkapitels in Speyer. Dort die kunstvolle, reich verzierte hochgotische Frauenkirche, als „Bürgerkirche“ geplant und noch im Mittelalter fertiggestellt – ein Bauwerk von großer Eleganz und Geschlossenheit. Und die dritte im Bund: St. Paul, die Bettelordenskirche der Dominikaner bescheiden und schlicht ohne Turm, nur mit einem Dachreiter, ein Haus Gottes ohne Prunk, wie es die Ordensregel der Dominikaner vorsah. „Auch im Innenraum folgt die Kirche einer Disziplin, die sich in harmonischen, geometrischen und strengen Formen ausdrückt“, so Thomas Jüttner, eine Kirche mit einer besonderen spirituellen Ausstrahlung, aber auch eine Kirche mit höchst wechselvoller Geschichte. Als Pferdestall und Materiallager oder gar nicht genutzt, dem Abriss preisgegeben und nur durch einen glücklichen Umstand gerettet, ist sie heute im Besitz der Katholischen Kirche. Der Themenspaziergang endete im Innenhof des Dominikanerklosters, dort kann man noch Reste des ehemaligen Kreuzgangs erahnen und mitten in der Stadt eine Oase der Ruhe finden.

Ein herzliches Dankeschön geht an Thomas Jüttner für diesen interessanten Themenspaziergang.

Durch 2000 Jahre Liturgiegeschichte

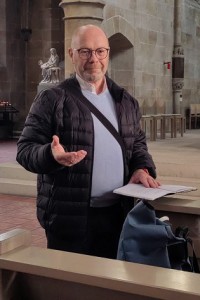

Mit Kirchenführer Peter Frey unterwegs in der Zeitgeschichte der Liturgie (Bildquelle: Thomas Jüttner)

Mit Kirchenführer Peter Frey unterwegs in der Zeitgeschichte der Liturgie (Bildquelle: Thomas Jüttner)

1. Teil der Führung:

„Die Verwandlung der Form ist notwendig, wenn sie unserer Sehnsucht nach dem Wort Gottes im Weg steht“ so Tomás Halík, Theologe und Soziologe oder mit Worten des Heiligen Augustinus „die Kirche muss beständig reformiert werden“. Mit diesen beiden Zitaten führte Kirchenführer Peter Frey in die Thematik des Nachmittags ein. Das Neue benötigt jedoch die Kenntnis von Geschichte und Tradition – und darum ging es beim Themenspaziergang im Münster St. Paul mit dem Thema „Die Entwicklung der Liturgie“. Dabei gelang es Kirchenführer Peter Frey, das zunächst etwas sperrig wirkende Thema fesselnd, lebendig und sehr informativ vorzutragen. Die Liturgiegeschichte begann zur Zeit Jesu mit dem jüdischen Gottesdienst im Tempel als Opfergottesdienst, gestaltet mit Psalmen und Gebeten. Die Synagoge diente der Gemeinde, ähnlich wie heute als Gemeindezentrum. In der weiteren Entwicklung haben die jungen christlichen Gemeinden im Gottesdienst mit Brot und Wein Tod und Auferstehung Jesu gefeiert, in den Familien wurde gemeinsam gebetet, in Gruppen die Bibel geteilt. Mit der Zeit entwickelten sich unterschiedliche Liturgieformen, sodass Rom im 7. Jahrhundert um ein einheitliches Messbuch gebeten wurde, das im Kern heute noch Verwendung findet. Die Reformation im 16. Jahrhundert stellte eine starke Zäsur im Denken der Menschen und auch im Feiern der Liturgie dar: Die Bibel wird zum einzigen Fundament des Glaubens, die Predigt in deutscher Sprache erhält eine herausragende Bedeutung, deutsche Kirchenlieder werden hochgeschätzt. Und ein völlig neuer Gedanke kommt auf: nicht Opfergaben sind notwendig, sondern Gott wendet sich ohne Vorleistung der Gläubigen dem eigenen Volk zu.

2. Teil der Führung:

Von Martin Luther bis Papst Franziskus - unterwegs in der Zeitgeschichte der Liturgie

Bereits im September hatte Peter Frey seine Zuhörer:innen auf eine Reise von den ersten Hausgottesdiensten bis zum Mittelalter mitgenommen. Gespannt wartete die Gruppe nun am vergangenen Sonntag nun auf die Fortsetzung. Von der Reformation bis heute und ein Blick in die Zukunft. Was hatte den Theologen Martin Luther so umgetrieben, dass er seine Thesen in Wittenberg veröffentlichte? War es nur der Ablasshandel, mit dem die Menschen sich ihr Seelenheil erkaufen konnten? Wie reagierte die Kirche mit ihrer Kirchenleitung in Rom auf diese Veränderungen? Wie veränderte sich auch die Liturgie in den Zeiten von Barock, Aufklärung, Romantik. Von den Gottesdiensten in lateinischer Sprache hin zu Gottesdienstformen in deutscher Sprache, Aufnahme von Musik und Gesang in den Gottesdienst bis sich nach dem 2. Vatikanischen Konzil viele Dinge entwickelten. Im Gottesdienst rücken Priester und Volk zusammen – der Altar rückt in das Zentrum. Das Volk sieht jetzt, was bei der Eucharistiefeier passiert. Menschen übernehmen Dienste im Gottesdienst. So entsteht der Lektoren- und Kommunionhelferdienst oder das Ministrieren. Mit Ende des 2. Weltkrieges kamen durch Flucht und Vertreibung viele Menschen auch nach Esslingen – neue Kirchenräume wurden gebaut und Gemeindezenten errichtet. Heute, gut 50 Jahre später, sinkt die Zahl der Gottesdienstbesucher wieder rapide. Die Kirchen zu groß – und energetisch schwer steuerbar. Was wird dann aus diesen Gebäuden? Peter Frey warf gekonnt diese Fragen auf und leitete pointiert durch die Geschichte. Dabei verging die Zeit wie im Flug. Gespannt sind wir auf die weiteren Entwicklungen – auch in der Katholischen Kirche Esslingen.

Der Römerbrief in Glasfenstern im Münster St. Paul

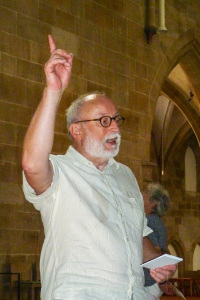

Kirchenführer Dr. Thomas Dietz beim Erläutern der Fenster im Münster St. Paul (Bildquelle: Gabriele Alf-Dietz)

Kirchenführer Dr. Thomas Dietz beim Erläutern der Fenster im Münster St. Paul (Bildquelle: Gabriele Alf-Dietz)

Wieder fand in der Reihe „Themenspaziergang im Münster St. Paul“ am vergangenen Sonntag eine Kirchenführung statt. Jeder Spaziergang wird von einem Kirchenführer aus dem neu zusammengestellten Team des Arbeitskreises Kirche und Kunst übernommen. In der Konzeption für die Führungen soll jedes Mal ein anderer kunsthistorischer oder theologischer Aspekt der Kirche im Mittelpunkt stehen, so am vergangenen Sonntag eines der Glasfenster im Chor von Prof. Wilhelm Geyer, das den Römerbrief behandelt. Der Spaziergang wurde begleitet von Kirchenführer Thomas Dietz.

Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der 1268 dem Heiligen Apostel Paulus von Albertus Magnus geweihten ehemaligen Klosterkirche und einer kleinen Entdeckungsreise zu einigen der Geheinisse in der Architektur der kunsthistorisch bedeutsamen Bettelordenskirche stimmte Thomas Dietz die sechs Teilnehmenden im Chorraum der Kirche auf die Motivsprache des Südfensters aus dem Römerbrief ein. Im Brief an die Römer, dem „Testament von Paulus“ erfolgt die grundlegende Darstellung der Verkündigung des Evangeliums. Hier legte Paulus die Basis der christlichen Lehre und bereitete damit seine Anhängerschaft auf seine Ankunft in Rom vor. Diesem Brief widmete Martin Luther eine Vorlesungsreihe in Wittenberg. Zentrales Thema der Heilsbotschaft und auch Luthers Erlösungstheologie ist: "Nicht durch das Gesetz, sondern allein durch den Glauben und die Gnade werden wir erlöst." Wilhelm Geyer hat seine eigene Interpretation des Briefes und der Zitate aus dem Alten und Neuen Testament bildlich dargestellt. Anhand von ausgeteilten Fotos zu den Szenen konnten die Teilnehmenden im Austausch miteinander die Bildsprache der Motive in den Fenstern erschließen.

Vielen Dank für diese lebendige, anschauliche und interessante Führung!

Klösterliches Leben mit den Dominikanern

Dieses Mal mit dem historischen Schwerpunkt Kirche, Kloster und Dominikaner-Orden. Neun Besucher:innen hatten sich am vergangenen Sonntag im Münster St. Paul zum gemeinsamen Spaziergang getroffen. Matthias Vetter führte in Vertretung eines erkrankten Kollegen lebendig und anschaulich die interessierte Gruppe zunächst durch die wechselvolle Geschichte des Münsters. Münster ist ein Titel, der wertvollen Kirchen vom Bischof verliehen werden kann. Die Kirche wurde 1268 von Albertus Magnus geweiht, über die Jahrhunderte erlebte sie unterschiedliche Stilepochen und mehrere Restaurierungen, eine Zeitlang war sie sogar dem Verfall preisgegeben. Heute stellt sich das Münster St. Paul als historisch sehenswert dar, als ein schlichter Kirchenraum aus einem Guss, mit einer besonderen spirituellen Ausstrahlung für viele Menschen.

Zwei herausragende historische Persönlichkeiten prägten die katholische Kirche im Mittelalter, beide Mönche im Orden der Dominikaner oder Predigerbrüder: Albertus Magnus, der große Kirchengelehrte und Naturforscher und sein Schüler Thomas von Aquin, ebenfalls Kirchenlehrer und Philosoph, Der hl. Dominikus, Patriziersohn und Wanderprediger aus Caleruega, Spanien, gründete den Orden der Dominikaner um 1215 in Südfrankreich. Bereits ab 1233 hatten die Dominikaner einen Konvent innerhalb Esslingens, damals eine reiche und wichtige Handelsstadt.

Wie muss man sich das Klosterleben damals vorstellen? Die Tage waren geprägt und strukturiert durch den immer wiederkehrenden Rhythmus von Gebet, Arbeit und Pflege der Gemeinschaft. Arbeit, das war und ist bis heute bei den Dominikanern, Predigt und lebensnahe Verkündigung der Lehre Jesu in Landessprache.

Mit einem kurzen Rundgang durch den bei der Kirche gelegenen Kreuzgang mit historischem Klostergarten endete die interessante Führung. Ein herzliches Dankeschön an Matthias Vetter.

Der nächste Themenspaziergang am 16.7. Schwerpunkt der Römerbrief, das Südfenster von W. Geyer

Die Dominikaner - Eine Zeitreise

Wer waren die Dominikaner oder Predigerbrüder? Wie und wo haben sie gewirkt? Wann und warum haben sie Esslingen verlassen? Und welche Bedeutung hatten sie für Esslingen? Fragen über Fragen, mit denen Dr. Emanuel Gebauer beim Themenspaziergang im Münster St. Paul auf eine spannende Führung einstimmte.

Beim Rundgang um das Münster St. Paul finden die 15 Teilnehmenden im südöstlichen Gebäudekomplex des alten Klosters Hinweise auf Reste eines „Ur-Konvents“, nicht mehr als ein Stützpunkt der Ordensbrüder. 1233 erhielt dieser von Kaiser Heinrich XIII die Erlaubnis zur Niederlassung in Esslingen, nur wenige Jahre nach Gründung der Glaubensgemeinschaft durch Dominikus aus Caleruega, spanischer Patriziersohn und Wanderprediger. Bereits 1268 erfolgte die Weihe des Altars der dem heiligen Paulus geweihten Dominikanerkirche durch den großen Kirchengelehrten Albertus Magnus. Immer auf Reisen zu sein – das verbindet die Dominikaner mit der Tätigkeit des Apostel Paulus. Sie bestritten ihren Lebensunterhalt - ohne eigene Einkünfte - aus Spenden für seelsorgliche Tätigkeit und Predigten in der Landesprache. Nah am Menschen und scharf in der Argumentation gelang es ihnen, viele Menschen zu begeistern und die Lehre Jesu lebensnah zu vermitteln. Esslingen als im Mittelalter wohlhabende Reichsstadt mit Pfleghöfen, mit reger Handelstätigkeit und zentral gelegen, bot vielfältige Möglichkeiten für die Verbreitung der Glaubenslehre der Dominikaner.

Was ist aus den Dominikanern geworden? 1532 wurden sie aus Esslingen vom damaligen Stadtrat

vertrieben. Während und nach dieser Epoche hatten sie sich im Dienst des Papstes aktiv an Inquisition und Hexenverfolgung beteiligt. Mit ihren besonderen argumentativen und rhetorischen Fähigkeiten waren sie für die Reformatoren in Esslingen zu gefährlichen Konkurrenten geworden. Ein herzliches Dankeschön geht an Dr. Emanuel Gebauer für seinen fesselnden Vortrag.

Gabriele Alf-Dietz

Von der Erde in das himmlische Jerusalem,...

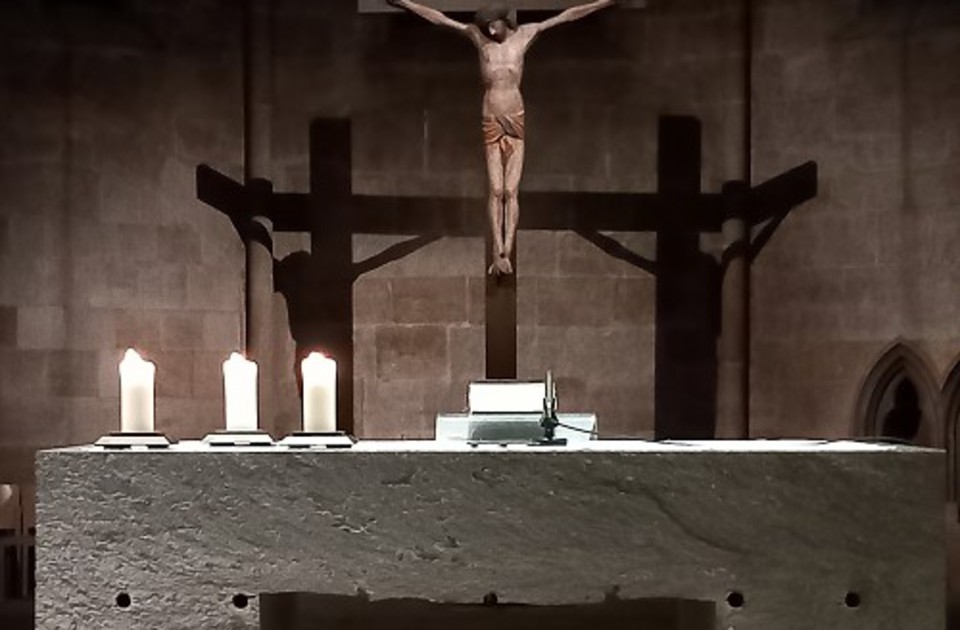

Wer durch den Eingang das Münster St. Paul betritt, der staunt nicht schlecht. Der Blick in den gotischen Kirchenbau zeigt durch den Mittelgang in den Chorraum – symbolisch von der Dunkelheit in das Licht; vom Tod in das Leben; von der Erde in das himmlische Jerusalem, ins Paradies. So stellte man sich das Bild damals beim Bau der Kirchen vor. Peter Frey nahm als neuer Kirchenführer die versammelten Gäste, 11 Menschen aus nah und fern, mit auf die Reise durch das Münster St. Paul. Im Chorraum der Blick auf die großen Fenster von Wilhelm Geyer. Stationen aus der Bibel. Die Geburt Jesu im Stall, die Bergpredigt, die Fußwaschung an Gründonnerstag oder das letzte Abendmahl. Dies ist die Botschaft, die uns verkündet wird, die wir verkünden und leben sollen, auch heute noch. Am Kreuz – der Blick auf die beiden Schatten. 1 Kreuz wird zu 3 Kreuzen. Symbolisch für den Karfreitag – Erinnerung an das Sterben, die zerbrochenen Träume und doch auch Wegweiser für das Leben. Der Tabernakel. Getragen von Weintrauben und Ähren aus dem gelobten Land. Blick auf den Altar – von Ulrich Rückriem 1994 für die Kirchenrenovierung geschaffen. Aus dem Felsen gehauen und gesprengt – neu zusammengefügt. Kantig und glatt. Wie der Glaube eben auch. Am Taufstein im rechten Seitenschiff, direkt unter den Augen der Evangelisten und vor dem Fenster vom Glaskünstler Josef Schreiter, da werden die neuen Gemeindemitglieder aufgenommen und zu Gesalbten –zu Priestern, Propheten und Könige. Eindrücklich und mit Charme verknüpfte Peter Frey immer wieder die Stationen mit kirchenhistorischen Argumenten und aktuellem Zeitgeschehen. Was zeigt sich da im Synodalen Weg – wie kann heute Glaube gelebt werden und wie hat sich das schon damals beim Bau der Kirche gezeigt? 2 Türen aus dem benachbarten Klosterleben. Eine für die Kleriker und Mönche – eine Tür für die Laien. Getrennt durch einen Lettner – eine Schranke aus Stein. Auf ihm wurde gepredigt – und doch trennte er Kirchenvolk vom Klerus und das in einer Kirche der Dominikaner, die eine Lettner eigentlich gar nicht vorsieht. Unerhört ging es weiter. So findet man im Münster eine Holzfigur vom Heiligen Antonius. Ein Franziskanerpriester aus Lissabon. Begnadeter Prediger und Kirchenlehrer. Aber eben kein Dominikaner. So verging die Zeit für die Kirchenführung wie im Flug. Eben wegen der Weite des Kirchenraumes findet jeder Kirchenbesucher sein Plätzle. Ob auf der Suche nach Ruhe, zum Gebet, mit einem großen Anliegen oder dem Dank für einen guten Tag/eine gute Entscheidung oder nur um eine Kerze für ein Anliegen oder einen Menschen zu entzünden. Mit einem Lächeln und positiv gestärkt verließen die Besucher dann wieder das Münster – nicht ohne Dank an den Kirchenführer für die Einblicke in die Welt des Glaubens und den Kirchenbau.

Auf Entdeckerreise

Wieder fand in der Reihe „Themenspaziergang im Münster St. Paul“ am 19.02.2023 eine Kirchenführung statt. Jeder Spaziergang wird von einem Kirchenführer aus dem neu zusammengestellten Team des Arbeitskreises Kirche und Kunst übernommen. In der Konzeption für die Führungen soll jedes Mal ein anderer kunsthistorischer oder theologischer Aspekt der Kirche im Mittelpunkt stehen, so am vergangenen Sonntag die Glasfenster im Chor von Prof. W. Geyer. Der Spaziergang wurde begleitet von Kirchenführer Thomas Dietz.

Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der ehemaligen Klosterkirche und bei einem Rundgang um die Kirche Richtung Nordportal stellten sich bereits viele Fragen: Was hat es mit den Linien im Mauerwerk auf sich, warum hat die Kirche keinen Kirchturm, welche Gründe gibt es für Unterschiede in der Gestaltung der Fassade des Kirchenschiffs, Details, die nur bei genauer Betrachtung auffallen und von Thomas Dietz lebendig erklärt wurden. Im Inneren wurden die Teilnehmenden dazu angeleitet, selbst aktiv zu werden, sich der Kirche unter bestimmten Fragestellungen anzunähern und nach genauer Beobachtung zu versuchen, ihre Schlüsse zu ziehen. Im zweiten Teil der Führung ging es dann um das mittlere Glasfenster im Chor mit Motiven aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Mit Klemmbrett, Papier und Bleistift wie auch mit der Handy-Kamera schwärmten die sechzehn Teilnehmenden aus und zeichneten ein Motiv ihrer Wahl; im Anschluss daran wurden die reiche Bildsprache der Motive und ihre Bezüge zum Kolosserbrief der motivierten Gruppe anschaulich erklärt.

Vielen Dank für diese lebendige und interessante Führung!

Ich steh' an Deiner Krippe hier,....

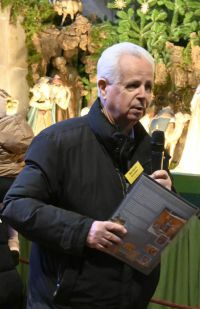

Zur Kirchenführung an der Osterrieder Krippe versammelt - Norbert Kindler erklärt Wissenswertes zur Krippe des Künstlers Johannes Osterrieder (Bildquelle: Dr. Thomas Dietz)

Zur Kirchenführung an der Osterrieder Krippe versammelt - Norbert Kindler erklärt Wissenswertes zur Krippe des Künstlers Johannes Osterrieder (Bildquelle: Dr. Thomas Dietz)

Eine weitere Sehenswürdigkeit im Münster St. Paul ist die Weihnachtskrippe von Sebastian Osterrieder. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts schuf der Münchner Bildhauer etliche Weihnachtskrippen, die sich bis Heute großer Beliebtheit erfreuen und viele Besucherinnen und Besucher in die Kirche führen, so auch am vergangenen Sonntag, als sich 22 Personen zur Krippenführung unter der Leitung von Kirchenführer Norbert Kindler eingefunden hatten.

Nach kurzer historischer Einordnung von Kirchengebäude und dem Erwerb der Krippe durch die Kirchengemeinde im Jahr 1927 erläutert Norbert Kindler den spannenden Prozess der Herstellung der 26 Krippenfiguren nach dem französischen Hartgussverfahren. Bereits in seiner Kindheit in der elterlichen Backstube formt Sebastian Osterrieder mit großer Begeisterung Figuren aus Teig – eine Leidenschaft, die später nach seiner künstlerischen Ausbildung an der Akademie München zu einem besonderen Verfahren zur Herstellung seiner Figuren führen sollte. Dabei werden die Figuren zunächst kunstvoll aus Holz geschnitzt, danach mit Gussmasse abgegossen und mit Drahtarmierungen verstärkt. Das Rezept der Gussmasse aus Alabastergips, Champagnerkreide und Hasenleim behielt Sebastian Osterrieder ein Leben lang geheim.

Die Figuren sind lebensnah gestaltet, jede Figur weist liebevoll gestaltete Details und Besonderheiten auf. Besonders der künstlerische Entwurf der Krippentiere hatte es Osterrieder angetan. So nahm er 1910 an einer Expedition nach Ägypten und Palästina teil, um dort exotische Tiere, wie Kamele genau zu studieren und seine Figuren lebensnah zu gestalten.

Ein herzliches Dankeschön an Norbert Kindler für diese interessante Nachmittagsstunde.

Wie war das mit dem Weihrauch?

Unter der Leitung von Kirchenführer Matthias Vetter fand am vierten Advent eine weitere thematische Führung im Münster St. Paul statt. Nach einem kurzen Überblick über die kunsthistorische Bedeutung der frühgotischen ältesten erhaltenen Bettelordenskirche in Süd-Deutschland des ehemaligen Dominikanerklosters, geweiht im Jahr 1268 vom großen Kirchenlehrer Albertus Magnus erfolgte ein Rundgang durch die betont schlicht gehaltene Kirche. Eindrucksvoll die große Orgel der Orgelbaufirma Rieger und das Ensemble mit Altar, Ambo und Taufstein des bedeutenden Künstlers Ulrich Rückriem aus dem Jahr 1994. Im Mittelpunkt heute: die seit 1927 alljährlich aufgebaute große Krippe von Sebastian Osterrieder, eine besondere Attraktion in der Weihnachtszeit.

Wie riecht Weihrauch? Was befindet sich in der Dose im Altarsockel? Welche Bedeutung haben die zwölf Kreuze im Kirchenraum? Was wird im Tabernakel aufbewahrt? Warum haben die liturgischen Gewänder unterschiedliche Farben? – spannende Fragen von Jung und Alt zu liturgischen Geräten und Utensilien für die gottesdienstlichen Handlungen in der katholischen Kirche – anschauliche Antworten von Matthias Vetter und eine kleine sinnlich erfahrbare Riech-Probe von brennendem Weihrauch, einem luftgetrockneten Baumharz, das für kultische Zwecke und auch in der Heilkunde verwendet wird.